|

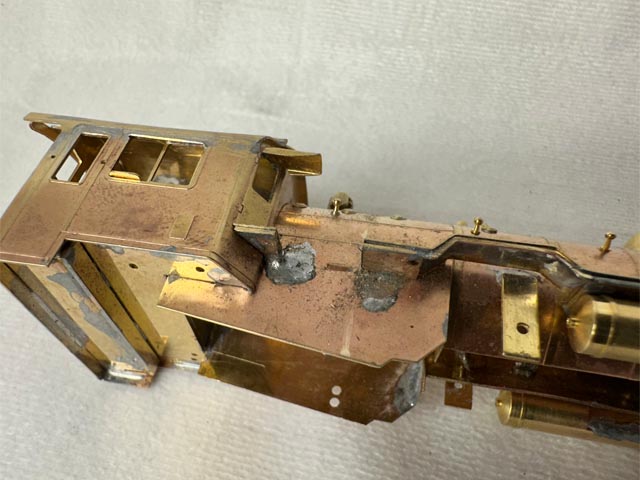

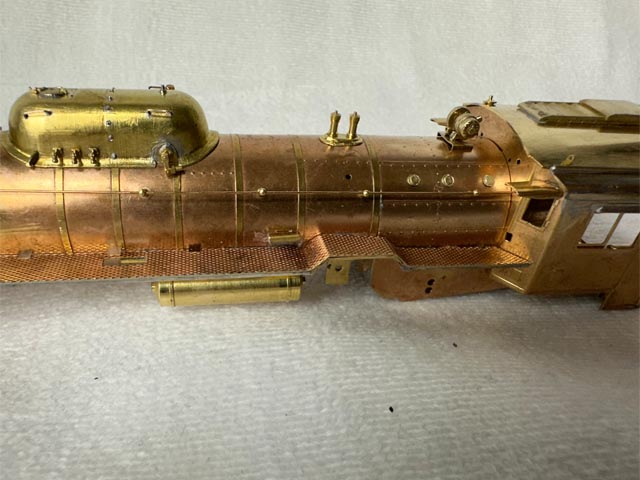

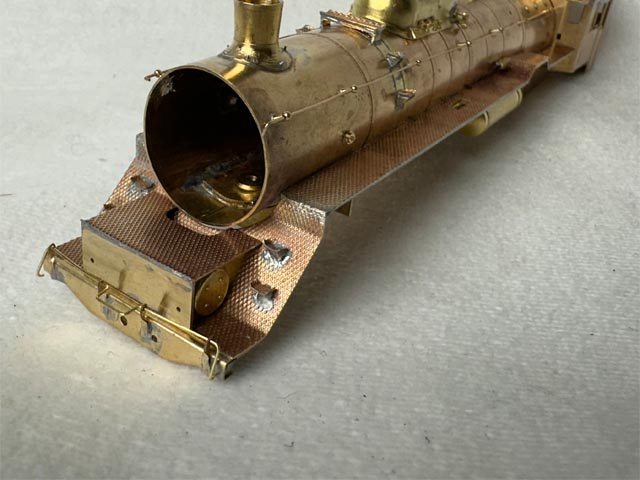

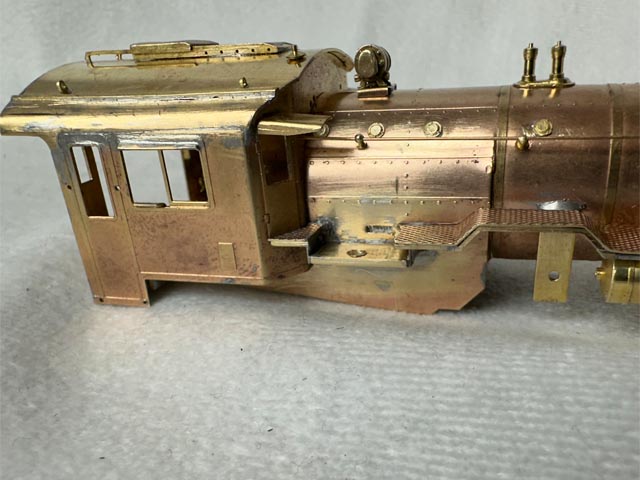

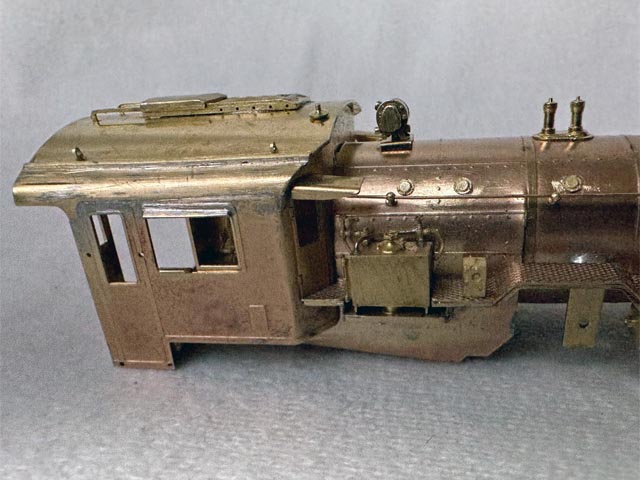

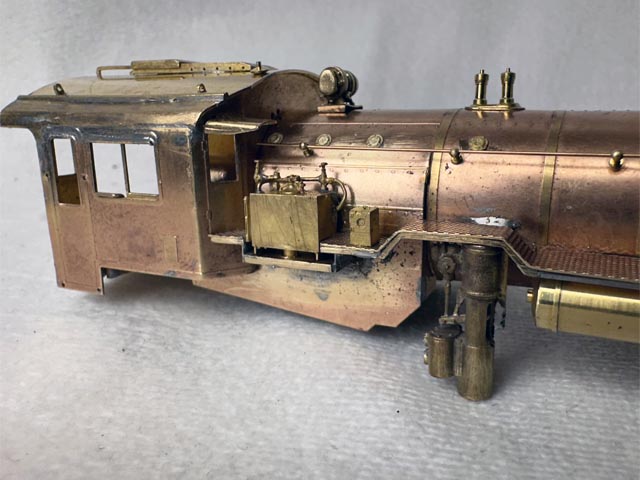

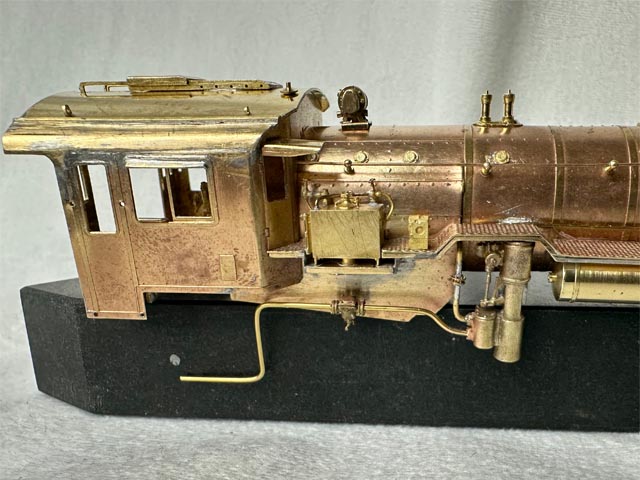

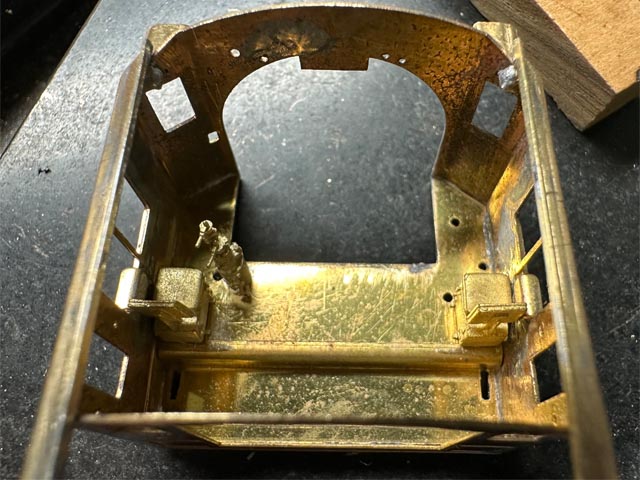

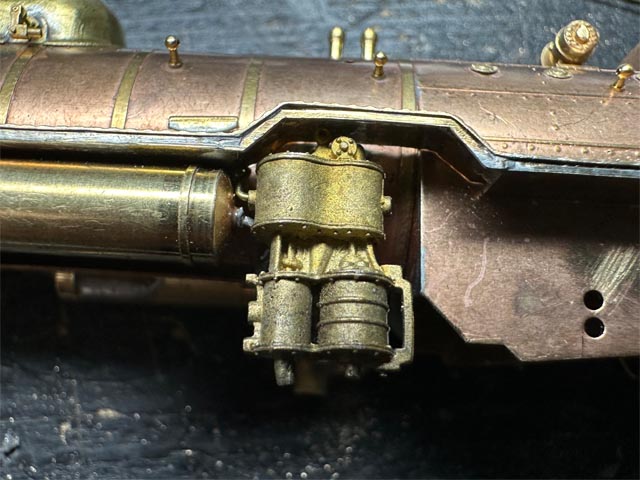

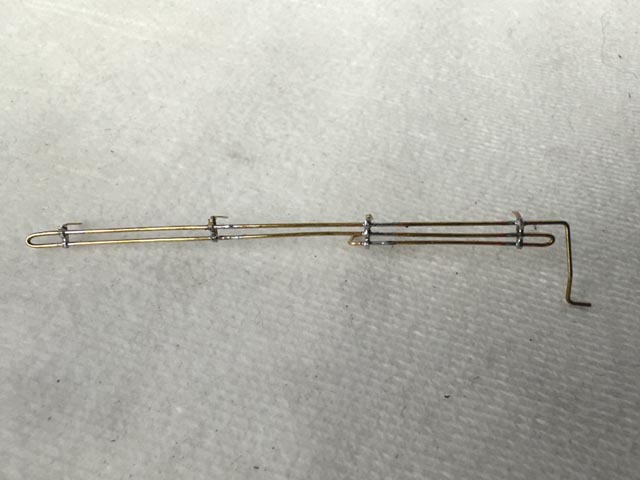

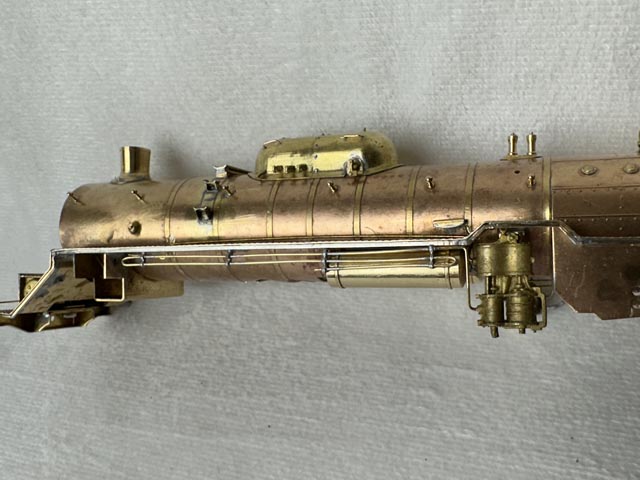

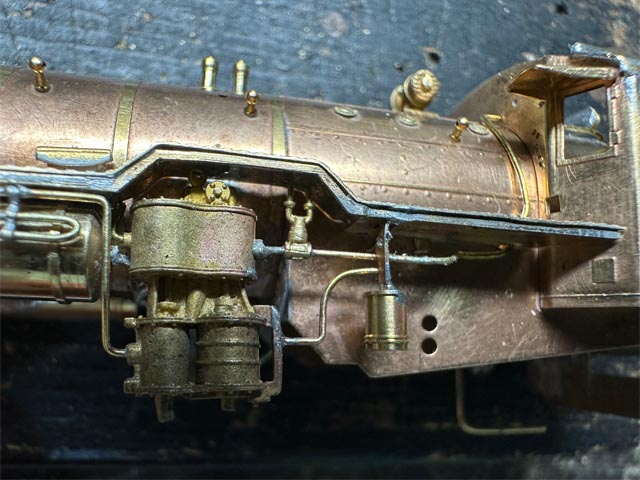

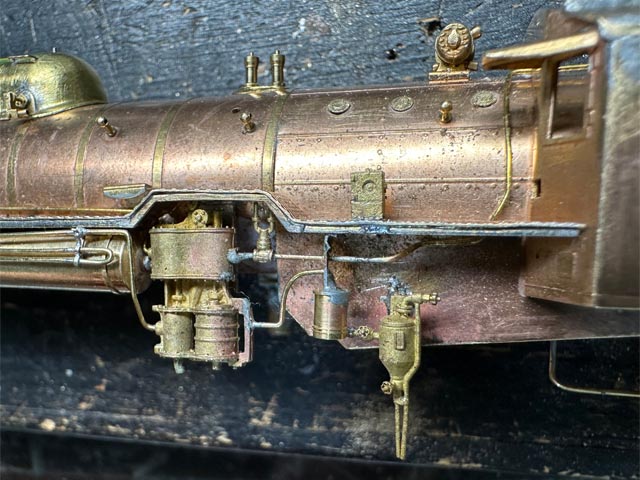

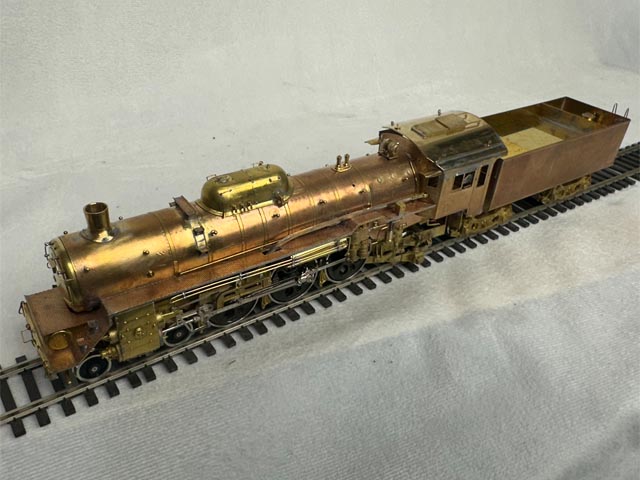

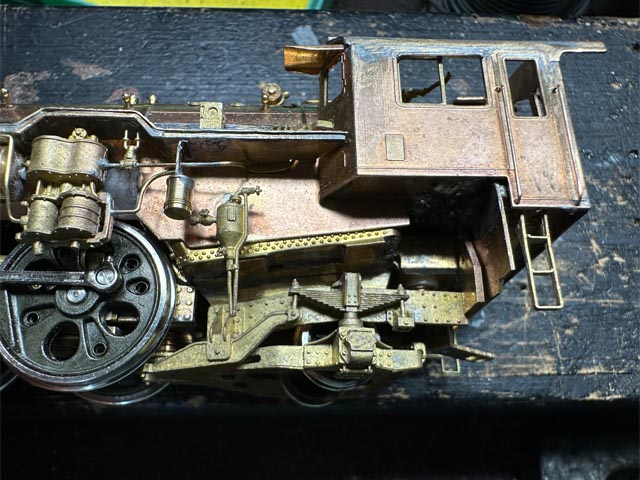

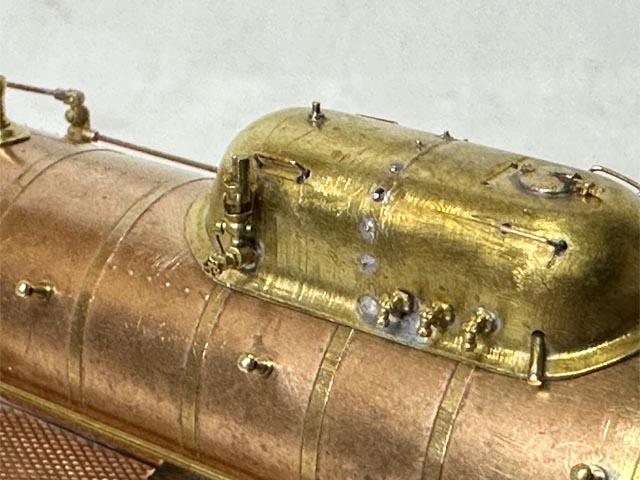

戝偒側惔娛嵻僞儞僋傪儔儞儃乕僪偵庢傝晅偗傞嵺丄婡娭彆庤偺慜曽帇奅傪妋曐偡傞偨傔崋婡偵傛傝儔儞儃乕僪偵堘偭偨抜壓偘偑峴傢傟偰偄傑偡丅 慜夞惢嶌偟偨161崋婡偼抜壓偘偑側偐偭偨偺偱崋婡慖掕偟偨宱堒偑偁傝傑偡丅 寽埬偩偭偨旕岞幃懁儔儞儃乕僪丄惔娛嵻僞儞僋晹暘偺抜壓偘傪峴偆偨傔儔儞儃乕僪傪愗抐偟傑偟偨丅  c59 164偺幚幨幨恀偐傜悺朄傪妱傝弌偟偰愗傝傑偟偨丅  儔儞儃乕僪傪儃僀儔乕偺庢傝晅偗寠偵敿揷晅偗偟丄僨僢僉斅晅嬤偼儔儞儃乕僪庴偗偵敿揷晅偗偟傑偟偨丅 僨僢僉斅偺暆偵崌傢偣傞偨傔僊儕僊儕傑偱儃僀儔乕偵婑偣傑偟偨丅  愗傝庢偭偨僉儍僽懁偺儔儞儃乕僪傪儃僀儔乕偵敿揷晅偗偟傑偟偨丅偄偐偵傕嫮搙晄懌側偺偱丄巺敿揷傪愗傝庢偭偰嬿偵抲偒 愙崌晹嬤偔傪敿揷僐僥偱壛擬偟偰僼傿儗僢僩忬偵僴儞僟偑棳傟傞偺傪懸偪傑偟偨丅  岞幃懁偱偡丅儔儞儃乕僪偺暯峴偵婥傪偮偗傑偟偨丅  抜壓偘晹暘偼偪傚偭偲挿偄偺偱t1恀鐹斉傪愗傝弌偟偰惢嶌丅  t1.2偺傾儖儈僕僌傪嫴傫偱埵抲寛傔偟偰儃僀儔乕偵敿揷晅偗偟傑偟偨丅嬿偵僴儞僟曅傪抲偄偰僴儞僟晅偗偡傞曽朄偼摨偠偱偡丅 2025.04.06  僼儘儞僩僨僢僉傪僴儞僟晅偗偟傑偟偨丅  儔儞儃乕僪抜壓偘晹偵巇愗傝僒億乕僩傪5x0.2懷斅傪愗抐偟偰晅偗傑偟偨丅  崱夞巊梡偟偨惔娛嵻僞儞僋偼MICROCAST偺惔娛嵻僞儞僋嘆No.1015乮亸800乯偱偡丅晅懏偺僶儖僽側偳傪幚幵幨恀偵廬偭偰偦傟傜偟偔庢傝晅偗傑偟偨丅  抜壓偘晹偺暆偑庒姳懌傝側偐偭偨偺偱僨僢僉懁偺儔儞儃乕僪傪嶍傝丄惔娛嵻僞儞僋傪庢傝晅偗傑偟偨丅  惔娛嵻僞儞僋偺僨僢僉懁偵偁傞曗彆桘億儞僾敔乮僄僐乕No.1091娵寠僞僀僾\300乯傪儔儞儃乕僪偵冇2寠傪嬻偗偰庢傝晅偗傑偟偨丅  媼悈億儞僾偼幚幵幨恀偱偼儔儞儃乕僪偵愙偡傞埵偺埵抲側偺偱庢傝晅偗寠傪儔儞儃乕僪懁偵挿寠奼戝偟偰僉僢僩晅懏偺晹昳傪僴儞僟晅偗偟傑偟偨丅 媼悈億儞僾偼擬梕検偑戝偒偄偺偱100W僴儞僟偛偰傪巊偄傑偟偨丅 2025.04.07 媼悈廃傝偺攝娗傪晅偗傑偡丅僗働乕儖姺嶼偡傞偲冇0.8偑傛偄偺偱偡偑丄嵼屔偺恀鐹慄偼彮検偺冇0.7偲冇1偟偐偁傝傑偣傫偱偟偨丅 偦偙偱丄崱夞偼Amazon偱専嶕偟偰冇0.8偲冇0.5恀鐹慄傪峸擖偟傑偟偨丅  媼悈億儞僾偵帄傞攝娗偵偼僉僢僩晅懏偺僠儕鄅偟偵冇0.8僪儕儖偱寠傪娧捠偝偣偰棤柺偼儃僀儔乕傑偱曗嫮偺偨傔冇0.5儕儞惵摵慄傪孁巋偟偵偟偰庢傝晅偗傑偟偨丅 媼悈億儞僾偐傜媼悈壏傔婍偵帄傞攝娗偵偼宲偓庤傪捠偟偰偐傜嬋偘偰儔儞儃乕僪忋偵攪傢偣偰媡巭曎庤慜偱儔儞儃乕僪壓曽偵帄傜偣傑偟偨丅  媼悈億儞僾偐傜偺攝娗偲媼悈壏傔婍偐傜媡巭曎偵偔傞攝娗傪僴儞僟晅偗偟傑偟偨丅  僉儍僽撪偵僽儗乕僉曎媟戜(僄僐乕No,\.1200, \550)偲崱夞弶傔偰塣揮戜僀僗乮敔宆乯乮僄僐乕No.1070,2儢擖傝\650乯傪晅偗傑偡丅  僉儍僽偲壆崻傪庢傝奜偟偰彴斅偵冇2寠傪嬻偗偰丄僽儗乕僉曎媟戜偲塣揮戜僀僗傪晅偗傑偟偨丅 2025.04.12  桘億儞僾敔傪晅偗傑偟偨丅僉僢僩晹昳偼僐宆偵嬋偘偨斅嵽偲僾儗僗晹昳偱峔惉偝傟偰偄傑偟偨偑丄儘僗僩晹昳偑偁偭偨偺偱偦傟傪僴儞僟晅偗偟傑偟偨丅  僄傾攝娗傪晅偗傑偟偨丅僗僥乕偼0.5x0.2恀鐹懷嵽傪姫偒晅偗偰惢嶌偟傑偟偨丅旕岞幃懁偼偪傚偆偳愜傝嬋偘偨忬懺偱巊偭偰偄側偄冇0.5恀鐹慄晹昳偑偁偭偨偺偱偦傟傪挷惍偟偰巊偄傑偟偨丅  僉儍僽傪僴儞僟晅偗偡傞慜偵僄傾嶌梡娗梡偺寠側偳傪嬻偗傑偟偨丅  僄僐乕偺擇巕嶰曽僐僢僋偵娵寠傪嬻偗傑偟偨丅  僉儍僽壓偵擇巕嶰曽僐僢僋傪僴儞僟晅偗偟傑偟偨丅  媼悈億儞僾偵帄傞忲婥娗傪晅偗傑偟偨丅儃僀儔乕偲偺屌掕偵0.5x0.2懷嵽傪巊偄傑偟偨丅 2025.04.13  攝娗傪晅偗傞偨傔屻偼傝傪晅偗傑偟偨丅埵抲寛傔傪妋偐偵偡傞偨傔丄偼傝傪懌夞傝偵價僗棷傔偟偰偐傜僉儍僽彴晹暘偵僴儞僟晅偗偟傑偟偨丅  擇巕嶰曽僐僢僋廃傝偺攝娗傪庢傝晅偗傑偟偨丅僥儞僟乕偐傜棃傞攝娗偲僞僀傗丄儗乕儖嶶悈梡攝娗偱偡丅攝娗傪偡傞慜偵僐僢僋傪堦晹嶍傝晅偗捈偟傑偟偨丅 2025.04.29  屻椑丄庢晅埵抲偑堘偭偰偄偨偺偱丄庢晅捈偟傑偟偨丅僗儁乕僒乕偺忋偵僴儞僟晅偗偟偰偄傑偟偨丅(^^乁 岞幃懁偺岺嶌偵堏傝傑偡丅  暋幃僐儞僾儗僢僒乕庢傝晅偗寠偵摉偰偰傒偨偲偙傠丄僄傾僞儞僋偵嬤偡偓偰攝娗偑晅偗傜傟側偄偺偱庢傝晅偗寠傪僪儕儖偱曄峏偟傑偟偨丅  僐儞僾儗僢僒乕傪愭偵晅偗傞偲僄傾僞儞僋偲偺娫偺攝娗偺僴儞僟晅偗偑偱偒側偄偺偱丄僄傾僞儞僋偐傜旕岞幃懁偵搉傞攝娗傪愭偵僴儞僟晅偗偟偰偐傜僐儞僾儗僢僒乕傪僴儞僟晅偗偟傑偟偨丅  僐儞僾儗僢僒乕偐傜僄傾僞儞僋偵帄傞椻媝攝娗傪冇0.5恀鐹慄偱嶌傝傑偟偨丅 2025.05.01  岞幃懁椻媝僄傾攝娗偵僒億乕僩傪0.5x0.2懷斅偱岺嶌偟傑偟偨丅  岞幃懁椻媝僄傾攝娗傪庢傝晅偗傑偟偨丅 2025.05.03  僐儞僾儗僢僒乕偵冇0.5恀鐹慄偱忲婥娗傪岺嶌偟晅偗傑偟偨丅t0.3恀鐹斉偱僒億乕僩傕晅偗傑偟偨丅  忲婥娗偵僉僢僩晅懏偺挷埑婍傪僴儞僟晅偗偟傑偟偨丅  僐儞僾儗僢僒乕偺媧擖攝娗傪冇0.5恀鐹慄偱岺嶌偟丄愭偺僒億乕僩偺挿偝傪挷惍偟僴儞僟晅偗丄斠暔偺僠儕鄅偟傪僴儞僟晅偗偟傑偟偨丅  僉僢僩晅懏偺揇僟儊傪僴儞僟晅偗丄儔儞儃乕僪偵冇2偺寠傪嬻偗偰僄僐乕偺曗彆桘億儞僾敔乮娵寠僞僀僾丂No.1091 \300乯傪僴儞僟晅偗偟傑偟偨丅 2025.05.06 婥暘揮姺偵抌憿墝幒屗岺嶌傪偟傑偡丅  僔儞僾儖側墝幒屗偱偡丅  埲慜偲摨條偵庢偭庤晹暘傪嶍傝庢傝丄冇0.5娧捠寠傪嬻偗傑偡丅晹昳偑岤偄偺偱帪娫偑偐偐傝傑偟偨丅  棤柺僴儞僟晅偗偟傗偡偄傛偆偵嵗偖傝傑偟偨丅  冇0.3傝傫惵摵慄傪愜傝嬋偘偨庢偭庤傪僴儞僟晅偗偟傑偟偨丅  妱僺儞偵僉僢僩晅懏偺冇0.5恀鐹慄偱偼側偔冇0.4恀鐹慄傪惉宍偟偨傕偺傪捠偟傑偡丅  抂晹傪愗偭偰姰惉丅  師偼庤摦媡揮朹丄僔儞僾儖夁偓傞偺偱壛岺偡傞偙偲偵偟傑偡丅  僉儍僽偵擖傞晹暘傪岺嶌偟傑偟偨丅1.2x0.3懷斅傪愜傝嬋偘偰僴儞僟晅偗偟丄冇0.5寠傪嬻偗偰冇0.5恀鐹慄傪杽傔崬傒傑偟偨丅 2025.05.10  庤摦媡揮朹丄t0.7斅傪敳偄偨傕偺側偺偱敄偄偱偡丅恖偵傛偭偰偼1mm梞敀妏嵽偱帺嶌偡傞傛偆側偺偱岤傒傪憹偡偙偲偵偟傑偟偨丅 偙偙傑偱岺嶌偟偨偺偱堦扷3杮偺恀鐹慄傪敳偒庢傝1.2x0.2恀鐹懷斅傪昞偵揬傝傑偟偨丅嬋慄晹暘傕彊乆偵嬋偘偰側傫偲偐揬傝晅偗傜傟傑偟偨丅  僴儞僟晅偗偟偰儎僗儕偱巇忋偘丄恀鐹慄傪杽傔崬傫偱偁偭偨晹暘傪捠偟寠偲偟偰 嵞搙恀鐹慄傪杽傔崬傒昞柺傪巇忋偘傑偟偨丅 2025.06.02  庤摦媡揮朹傪儃僨傿偵庢傝晅偗傑偟偨丅  慡懱傪慻傒崌傢偣偰傒傑偟偨丅  僉儍僽偵庤偡傝偲僗僥僢僾傪庢傝晅偗傑偟偨丅 2025.06.07  儃僨傿偵壓夞傝傪慻傒崌傢偣偰僱僕埵抲傪崌傢偣傞偲壩幒偑傎偲傫偳塀傟偰偟傑偄傑偡丅偍偐偟偄偲偄偆偙偲偱屻傠僶儕傪嵞搙奜偟傑偟偨丅 屻傠僶儕傪壓偘傞偨傔t1恀鐹斉傪1.5暆偵愗傝庢傝僉儍僽彴偵僗儁乕僒偲偟偰庢傝晅偗傞偙偲偵偟傑偟偨丅  傑偩偪傚偭偲崅偄傛偆偱偡偑傎偳傛偔壩幒偑尒偊傞傛偆偵側傝傑偟偨丅嶰搙栚偺庢晅偵側傝傑偟偨丅  僽儗乕僉曎媟戜丄埑椡寁偵撏偄偰偟傑偭偰偄傑偟偨丅庢傝奜偟偰丄壓晹傪嶍傝棊偲偟傑偟偨丅  傑偩僴儞僪儖埵抲偑崅偄偱偡偑丄慜傛傝傑偟偵側傝傑偟偨丅彴偺抜嵎宍忬偑幚嵺偲偼堘偭偰偄傑偡偑丄戝岺帠偲側傞偺偱変枬偟傑偡丅 2025.06.08  壛尭曎偺僋儔儞僋B傪庢晅偰堷朹傪晅偗傑偟偨丅僆儕僕僫儖偺寠埵抲偩偲僋儔儞僋偺崅偝偑崅偄偺偱丄僪儕儖偱寠傪挿寠偵偟偰彮偟埵抲傪壓偘傑偟偨丅  堷朹偼冇0.5儕儞惵摵慄偱偡丅僋儔儞僋丄冇0.5僪儕儖偱寠傪傕傫偱敳偗偵偔偔偟傑偟偨丅  嬻婥暘攝曎庢晅嵗傪晅偗傑偟偨丅  僉僢僩偺敔丄摉弶偼僕儍儞僋儃僢僋僗偺傛偆偱偟偨偑丄巆傝偺晹昳傕彮側偔側傝傑偟偨丅婦揓偼僉僢僩僆儕僕僫儖偺斠暔慻傒崌傢偣偱庢傝晅偗偰偄傑偟偨丅 偟偐偟丄弌昳幰偺偍搚嶻側偺偐傢偐傝傑偣傫偑敔偵儘僗僩儚僢僋僗惢偺婦揓傪敪尒丄晅偗捈偟傑偟偨丅  嬻婥暘攝曎庢晅嵗偺埵抲偑崅偡偓傞偺偱挿寠傪嬻偗偰晅偗捈偟傑偟偨丅  嬻婥暘攝曎傪晅偗傞偲偙傫側姶偠偵側傝傑偟偨丅偙傟偐傜偺攝娗偑戝曄偱偡丅搒搙奜偡偐傕偟傟傑偣傫丅 2025.06.09  嬻婥暘攝曎廃傝偺攝娗岺嶌傪巒傔傑偟偨丅 帠慜偵嶲峫彂偲幚幵幨恀傪尒斾傋偰梊廗偟丄奐巒偱偡丅僂僘姫僠儕僩儕傪晅偗傑偟偨丅傗偼傝廬戜幵偺摦偒偲偺姳徛傪旔偗傞埵抲偵偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅 掲愗僐僢僋丄嵼屔偑1屄側偺偱傕偆1屄昁梫偱偡丅 2025.06.13 懌傝側偄掲愗僐僢僋丄t1恀鐹斉傪愗偭偰帺嶌偟偰傒傑偟偨偑丄側偐側偐儘僗僩儚僢僋僗晹昳傎偳彫偝偔嶌傞偙偲偑崲擄丅偝傜偵嶍傟偽側傫偲偐側傝偦偆偱偡偑丄抐擮丅  挷払偟偰攝娗岺嶌傪嵞奐偟傑偟偨丅  僉儍僽偵0.5x0.2懷斅偱埵抲寛傔偟壖巭傔偟偰傒傑偟偨丅  2025.07.02 偦偺俁偵栠傞丄偦偺俆偵恑傓

|